SEISMIC ISOLATION STRUCTURAL DESIGN

免震構造設計

はじめに

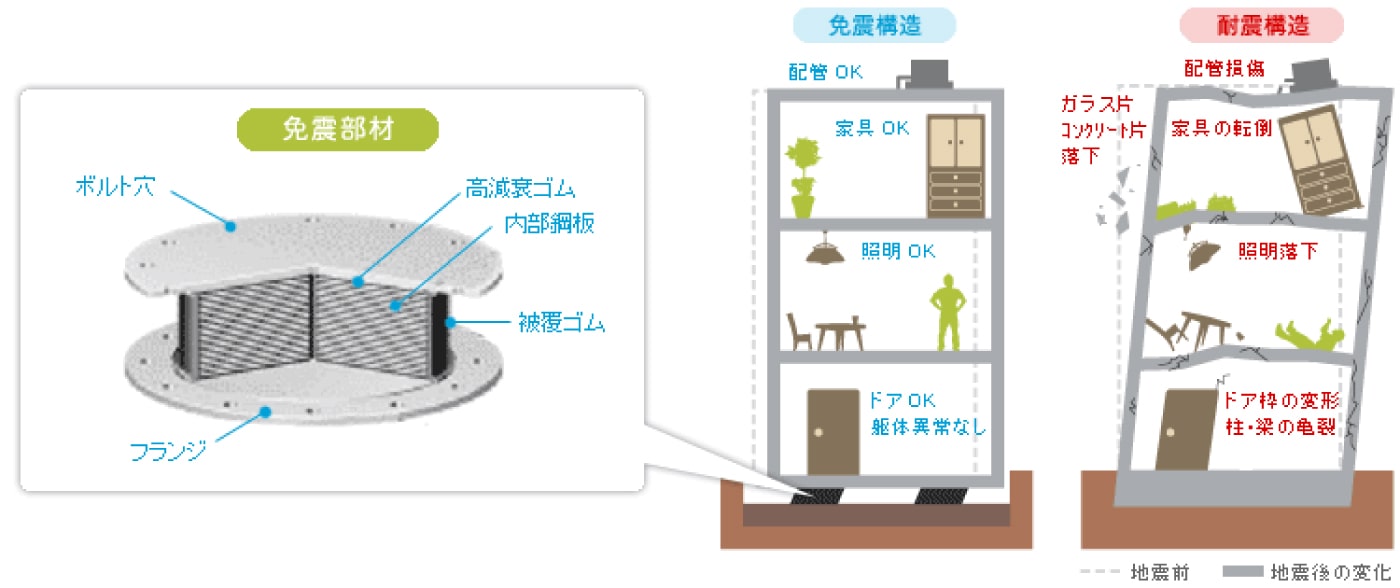

免震構造とは、建物と基礎の間に免震ゴムやダンパーなどの「免震部材」を介在させ、地盤のゆれが建物に直接伝わらないようにした構造形式です。

日本では1980年代に初めて免震建物が登場し、1995年までに80棟ほどが建設されましたが、震災を期に免震が注目を浴び、毎年100棟以上が建設されるようになり、現在では4700棟以上にのぼります(戸建て住宅免震を除く)。

2005年3月20日に発生した「福岡県西方沖地震」でも、福岡市内の免震建物では、地震のゆれが設計通りに大幅に減少したことがわかっています。

東日本大震災では周辺の建物には深刻な被害が生じていましたが、弊社構造設計の北関東の免震建物では無被害で活動を継続することができました。

免震構造のコストダウン・コストアップ

免震構造のコストダウン要因

- SRC造からRC造へと容易に変更でき、鉄骨が不要に

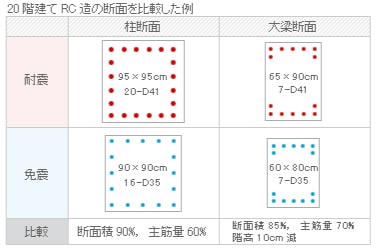

- 通常の耐震建物より躯体のスリム化、断面・配筋の低減が可能(※下図参照↓)

- 杭径や杭筋が小さくなる

免震構造のコストアップ要因

- 免震部材が必要になる

- 免震ピット層が増える(掘削・躯体費)

- 設備の可撓配管費用が増える

建物の高さ・供用年数とコスト

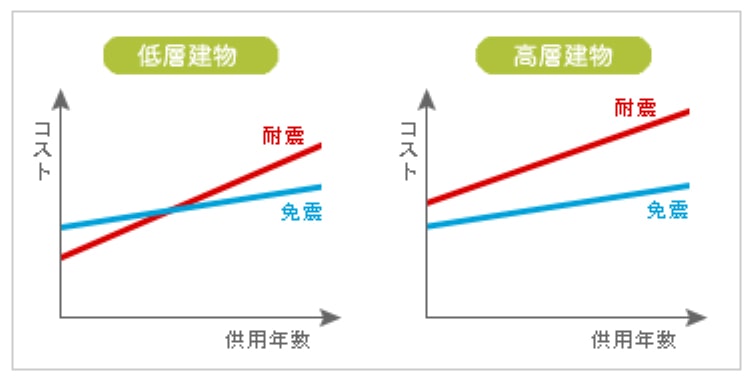

マンションで考えると、一般的に低層(~5階建て程度)ではコストアップ要因の方が大、高層(7・8階を超える)ではコストダウン要因が大で、さらに階数が増えると、顕著にコストダウンが図れます。

免震と通常の耐震建物とでライフサイクルコストを模式図にすると、一般的に下図のようになります。地盤や建物形状などにもよりますが、低層で免震のコストアップ要因が大きい場合でも、建物供用中に受ける地震の補修費用を勘案すれば、トータルで免震のコストメリットがあるといえます。

免震建築物の設計ルート

免震の設計ルート(許認可)には、大きく次の告示2009号第6による静的設計(告示ルート)と、時刻歴応答解析による動的設計(大臣認定ルート)の2つのルートがあります。

| 告示ルート |

|

|---|---|

| 大臣認定ルート |

|